R02年「保育の心理学(後期)」

【問01】

次のA~Cのうち、発達に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 発達段階説によれば、発達を質的に捉え、それぞれの発達時期における特有の質的特徴で、他の 時期から区別できるとみる。

- 相互作用説によれば、遺伝要因と環境要因が寄り集まり、足し合わされて、発達が進んでいくと みる。

- バルテス(Baltes, P.B.)は、生涯発達を獲得と喪失、成長と衰退の混合したダイナミックスとし て捉えた。

(組み合わせ)

| A | B | C | |

| 1 | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × |

| 3 | ○ | × | ○ |

| 4 | × | ○ | × |

| 5 | × | × | ○ |

正解を見る

3

【問02】

次の文は、保育者と乳児とのやりとりに関する記述である。( A )~( E )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育者は乳児の( A )を読み取るだけでなく、それに調子を合わせるということもある。例え ば、おもちゃを持って喜んで大声で「あー!」という子に、保育者がダンサーのように上半身を大き く振って見せたりする場合に、その保育者の身体の動き(動作という様式)がその子の「あー!」と いう声(発声という様式)と同じくらい喜びに満ちていて、盛り上がりのテンポも( B )してい ることがある。

このような乳児の( A )に対して、保育者が別の様式で対応することを( C )は、 ( D )と呼んだ。これによって、乳児自身の情動を自分ではっきりと捉えやすくなると考えられ る。また、乳児は自分の情動を他者と( E )できる経験を重ねていく。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | オ | カ | ア | イ | ウ |

| 2 | オ | カ | エ | サ | ウ |

| 3 | オ | カ | コ | イ | キ |

| 4 | ケ | ク | エ | サ | ウ |

| 5 | ケ | ク | コ | サ | キ |

正解を見る

4

【問3】

次のA~Dのうち、エインズワース(Ainsworth, M.D.S.)がアタッチメント(愛着)の特徴を述べたものとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 形成過程は4段階である。

- 内的行動として示されるので観察不可能である。

- 主体的な過程であって、受動的ではない。

- 相手の感情を喚起する双方向的過程である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | × | × |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

5

【問04】

次の文は、子どもの認知発達に関する記述である。(a)~(d)の下線部分に関連の深い語句を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

4歳児クラスではお店屋さんごっこの準備をしている。お店で売る品物が出来上がったところで、 保育士は子どもたちにお金を作るための折り紙を渡し、一人 10 枚ずつ取るように伝えた。Rちゃん は、折り紙を1枚ずつ指でさしながら、(a)「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。」と声に 出して唱えて、(b)「10 枚だぁ。」と、嬉しそうにつぶやいた。折り紙をもらった子どもたちは、お 金を思い浮かべながら(c)硬貨や紙幣を作った。お店の準備が整い、売り買いが始まると、子ども たちは「いらっしゃいませ。」「これください。」「○○円です。」「○○円のおつりです。」と、日常生 活で目にするお店でのやりとりを再現した。

このようにごっこ遊びの展開では、(d)現実を手がかりにしながらイメージを膨らませるととも に、自分がイメージしたことを言葉で表現し、相手の気持ちを推測してイメージを調整する力が必要 とされる。

【語群】

ア 数の保存 イ 計数

ウ 見立て エ 想像

オ 基数の原理 カ 模写

キ 指数 ク 空想

(組み合わせ)

| a | b | c | d | |

| 1 | イ | ア | ウ | エ |

| 2 | イ | オ | ウ | エ |

| 3 | イ | オ | カ | ク |

| 4 | キ | ア | カ | エ |

| 5 | キ | オ | カ | ク |

正解を見る

2

【問05】

次のA~Dのうち、2歳前後にみられる葛藤場面における保育士の対応に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 思い通りにならずに泣いている幼児に対しては、すぐに気持ちの切り替えを促すような働きかけ をする。

- 互いの主張がぶつかり合い、手を出してしまった幼児には、まず謝罪をさせるなど事態を収める ことが大切になる。

- おもちゃを投げるなど物にあたる行為は、幼児が援助を求めている姿と捉えることができる。

- ブロックがうまくはまらず、もどかしさを感じながら取り組んでいる幼児の姿を認め、時には一 緒に行動しながら励ます。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

5

【問06】

次の文は、子どもの言葉の発達に関わる様子を記したものである。A~Dを発達の順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 子どもは、保育者の指さした方向を見ることができるようになってくる。保育者が「あ、わんわ んがいるよ」「電車来たね」など言葉を添えながら指さしをして、子どもとものとを交互に見ると、 子どもはその対象を見ることができる。

- 子どもは、応答の指さしができるようになってくる。保育者が「○○どれ?」と目や口などの身 体の部位をたずねたり、車や犬など絵に描かれているものをたずねたりすると、子どもは聞かれた ものを指さす。

- 子どもは、保育者が子どもの目の前でくまのぬいぐるみを揺らしながら「ほら、くまさんよ」と 注意をひくと、そのぬいぐるみを見るようになる。

- 子どもは、指さしによって自分の思いを伝えることができるようになってくる。子どもが、犬を 見つけた時「あ!」と声をあげて指さしをして、保育者に「見て」「見つけたよ」などの思いを伝 えるようになる。

(組み合わせ)

- A→C→B→D

- A→C→D→B

- C→A→B→D

- C→A→D→B

- D→C→A→B

正解を見る

4

【問07】

次の文は、子どもの遊びに関する記述である。( A )~( D )にあてはまる用語を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

パーテン(Parten, M.B.)は、子どもの遊びの形態とその発達過程について、「何もしていない」 「( A )」「( B )」「平行遊び」「連合遊び」「( C )」の順に、6つに分類した。そして、 「( B )」は他者に関心が向いているので「( A )」より発達した形態であり、「連合遊び」は仲 間とやりとりをして一緒に遊ぶが( D )されておらず、3~4歳頃にみられるとした。 その後の遊びの形態とその発達過程の研究において、「( A )」は5歳児でも活動内容によって はみられることから、未熟な形態というより、子どもの選択であるとの考えが示されている。従っ て、保育士は一人一人の子どもの遊びを理解して対応することが大切である。

【語群】

ア 一人遊び イ 仲間遊び

ウ 運動遊び エ 組織化

オ 象徴遊び カ 精緻化

キ 協同遊び ク 傍観的行動

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ア | オ | イ | カ |

| 2 | ア | ク | キ | エ |

| 3 | ウ | ク | イ | カ |

| 4 | ク | ア | キ | エ |

| 5 | ク | オ | イ | カ |

正解を見る

2

【問08】

次の文は、幼児の認知発達についての記述である。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

- 2歳頃になると、心の中に( A )が形成され、直接経験していない世界について考えられる ようになり、その場にいないモデルの真似をしたり、見立てる遊びをしたりする姿が見られる。

- 幼児には、自分の体験を離れて、他者の立場から見え方や考え方、感じ方を推測することが難し い( B )がみられる。

- 幼児は、人が内面の世界を持っているということ、心あるいは精神を持っているということに気 付きはじめ、その理解を( C )と呼ぶ。

- 幼児の思考は、直接の知覚や行為に影響を受けやすく、例えば( D )課題では、物の知覚が 変化しても物の本質は変わらないということを考慮できず、見え方が変化すると数や量まで変化す ると判断する。

【語群】

ア 内言 イ 表象

ウ 象徴理論 エ 保存

オ 実存 カ 自己実現性

キ 心の理論 ク 自己中心性

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ア | カ | ウ | エ |

| 2 | ア | ク | キ | オ |

| 3 | イ | カ | ウ | エ |

| 4 | イ | カ | キ | オ |

| 5 | イ | ク | キ | エ |

正解を見る

5

【問09】

次のA~Dのうち、保育の場における経験と育ちについての記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 乳児が、他児に対して、じっと見たり、発声したり、微笑したり、接触したりするなど高い関心 を示すことはあっても、この年齢で他児との相互交渉が生じることは極めてまれである。

- 1歳から2歳の間の子どもは、言葉でやり取りを楽しみ、子ども同士の関係では、ルールのある 遊びを一緒に楽しめるようになる。

- 相手の行動に合わせて自分の行動を調整することを徐々に学ぶと、子どもたちは一つのおもちゃ を代わる代わる使ったり、あるいはそれを共有して一緒に遊んだりする。

- 相手の意図や立場が読み取れるようになると、柔軟な役割交代が可能となり、譲ったり譲られた り、互恵的なやり取りの中で仲間との相互作用それ自体を楽しみとして遊ぶ。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ |

| 3 | ○ | × | ○ | ○ |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

3

【問10】

次の文は、幼児の学びに関わる理論の記述である。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。

他者の行動やそれに伴う結果を見ることによって、その行動を習得する学習を( A )という。 ( B )は( A )を中心として( C )学習理論を提唱した。例えば、おもちゃを片付けて 保育士に褒められた他児を見た幼児が、同じように片付ける。また、外履きを脱いだままにして保育 室に入ろうとする他児が注意されているのを見た幼児が、自分の外履きを靴箱にしまう。このような 学習形態は保育場面でも多く見られる。他者の行動を見ることにより行動を習得することから、 ( D )ともいわれる。

【語群】

ア 観察学習 イ バンデューラ(Bandura, A.)

ウ 洞察学習 エ モデリング

オ 社会的 カ ブルーナー(Bruner, J.S.)

キ モニタリング ク 文化的

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ア | イ | オ | エ |

| 2 | ア | イ | オ | キ |

| 3 | ウ | イ | オ | エ |

| 4 | ウ | カ | ク | エ |

| 5 | ウ | カ | ク | キ |

正解を見る

1

【問11】

次の文のうち、成人期・高齢期の発達に関する記述として、(a)~(d)の下線部分が適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 成人期のアタッチメント(愛着)の個人差の測定は、(a)アダルト・アタッチメント・インタ ビューによる測定法が開発されている。

- 高齢期は身体機能が衰退して心理面にも変化が生じやすいため、(b)高い適応性や幸福感を維 持する人は相対的に少ない。

- 老化のスピードとは、生活環境や健康への配慮などの要因により大きく違ってくるものであり、 (c)個人の生得的基盤による影響は受けない。

- 加齢により活動や行動範囲が狭まるにつれて、(d)個人をとりまく社会的ネットワークは、自 分にとって重要度の低い人の数は減少するが、重要度の高い人の数は維持される。

(組み合わせ)

| a | b | c | d | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | × |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

3

【問12】

次のA~Eのうち、「親になることの発達」について幼児期までの子どもをもつ親を対象とした研究成果の記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 親たちは自分の思い通りにならず、時には自分の理解を超えた子どもという存在と関わることに より、考え方が柔軟になった。

- 親になることによって、自分を抑制したり、自己主張したりする自己制御ができるようになった。

- 自分の子どもに関心が集中し、親自身の視野が狭くなった。

- 親は自分自身をなくてはならない存在だと感じ、生きている張りが増した。

- 子どものためには、親がすべてを犠牲にするべきであると考えるようになった。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | E | |

| 1 | ○ | ○ | × | ○ | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × | ○ |

| 3 | ○ | × | × | ○ | ○ |

| 4 | × | ○ | × | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ | × |

正解を見る

1

【問13】

次の1~5は、保育所における養護と教育の一体的展開に関する記述である。「保育所保育指針」に照らして考えた場合、不適切なものを一つ選びなさい。

- 養護と教育を一体的に展開するということは、保育士等が子どもを一人の人間として尊重し、そ の命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられていくよう丁寧に 援助することを指す。

- 子どもが、自分の存在を受け止めてもらえる保育士等や友達との安定した関係の中で、自ら環境 に関わり、興味や関心を広げ、様々な活動や遊びにおいて心を動かされる豊かな体験を重ねること を通して、資質・能力は育まれていく。

- 乳幼児期の発達の特性を踏まえて養護と教育が一体的に展開され、保育の内容が豊かに繰り広げ られていくためには、子どもの傍らに在る保育士等が子どもの心を受け止め、応答的なやり取りを 重ねながら、子どもの育ちを見通して、援助していくことが大切である。

- 3歳以上児の保育の内容は、「健やかに伸び伸びと育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」「身近 なものと関わり感性が育つ」という視点とともに、養護及び教育の一体性を特に強く意識して行わ れることが重要である。

- 保育においては、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うため に、環境を通して養護及び教育を一体的に行っている。

正解を見る

4

【問14】

次のA~Dのうち、外国籍の子どもと家庭への支援に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- コミュニケーションを取るためには日本語の理解が重要であり、外国籍の子どもの入所時から日 本語を覚えるように働きかける必要がある。

- 保育士が子どもの国籍や文化の違いを理解するためには、保育士自らの感性や価値観を振り返る ことが必要とされる。

- 外国籍の子どもが、入所から半年以上経過しても集団になじめず、気になる行動があっても、言 語や習慣の違いによるものと考えて、長い目で見守ることが大切である。

- 外国籍家庭に対しては、状況に応じて個別の支援を行うよう努めることが、保育所保育指針に明 記されている。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | × |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ |

| 3 | ○ | × | ○ | × |

| 4 | × | ○ | × | ○ |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

4

【問15】

次の文は、子どもを理解する方法に関する記述である。( A )~( D )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

保育の場では、( A )観察法が主であると捉えられるが、( B )観察法のように、仮説を意 識することも大切である。例えば、どういう状況でいざこざが起こりやすいのか、いざこざが起こる 前には子ども達にどのような行動がみられたか、1日の保育の中でどのような時間帯に起こりやすい かなど、具体的に多様な側面から子ども理解を深め、適切な援助や環境構成につなげることができる。

さらに、保育における子ども理解を深めるために、保育士は子どもの話をよく聞き、子どもに寄り 添い、受け入れ、( C )に関わっていく。いざこざをしばしば起こしているようにみえる子ども を、保育者の価値観や基準だけで「良い/悪い」と決めるのではなく、子どもの( D )も含め て、子どもの行動を理解しようとすることが大切である。

【語群】

ア 自然 イ 保育

ウ 科学 エ 実験

オ 想像的 カ 共感的

キ 気持ち ク 親の問題

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ア | ウ | オ | キ |

| 2 | ア | エ | カ | キ |

| 3 | ア | エ | カ | ク |

| 4 | イ | ウ | オ | キ |

| 5 | イ | ウ | カ | ク |

正解を見る

2

【問16】

次のA~Dは、保育の評価に関する記述である。「保育所保育指針」に照らして考えた場合、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 自己評価は、保育士等が個別に行うだけではなく、保育を行っている様子を保育士等が互いに見 合ったり、子どもの行動の見方や自分の保育について話し合ったりするなど、保育士等間で行うこ とも重要である。

- 保育士等が、それぞれの作成した指導計画を踏まえ、保育における意図や願いなどを相互に理解 し尊重しながら率直に話し合う中で、自分では意識していなかったよいところや特色、課題などに 気付いたり、子どもについての新たな見方を取り入れたりする。

- 保育所外部の専門家を交えたカンファレンスを行うことは大切である。同じ保育場面でもその捉 え方は様々であり、自分の保育が同僚や他の専門家にどう映るのか、自分と異なる子どもの理解や 保育の視座に出会うことは、保育士等が保育の視野を広げ、自らの子ども観や保育観を見つめ直す 機会となる。

- 自己評価を通じて、他者の意見を受け止め自らの保育を謙虚に振り返る姿勢や、保育に対する責 任感と自覚など、組織の中で支え合って、学び合いを継続していく基盤が形成されることによっ て、保育士等の専門性の向上が図られる。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | × |

| 5 | × | × | ○ | ○ |

正解を見る

1

【問17】

次の1歳児の食事場面の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。

【事例】担当保育士が食事用のエプロンに替え三角巾をしていると、Hちゃんは、ぴょんぴょんと身体を弾 ませ「ンマ ンマ」と言い、喜んでいる。「待っててね」と言うとわかったかのように目を細めて 笑った。保育室の戸が開いたので、Hちゃんはじっと見ていたが、訪問者が近づいてくると下を向い て指しゃぶりを始めた。顔を上げ訪問者と目が合ったとたん大泣きし、保育士に手を出して抱っこを 求める。訪問者が退室すると安心して食事の席につく。

食事が始まると、「ンマ ンマ」と催促をする。保育士が「あー、んまね」と口に入れると、もぐ もぐしながら保育士の顔を見て、両手を頬に当ておいしいというしぐさをする。「おいしいのね、よ かったね」と言うと、おいしいということが伝わったと感じたのか目を細めて笑い、「あーあー」と 声を出し、さらに両手で頭をたたいてみせた。

【設問】

次のA~Dのうち、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選び なさい。

- 見知らぬ人が近づくと、不安になり混乱して食べることが難しくなることも、人見知りの時期に は生じる。

- 毎日同じ場所や一定の流れのなかで食べることは、子どもに安定をもたらし、スクリプトの形成 を促す。

- 子どもが一定の時間内に一定の量を食べることのみに集中できるような生活リズムを確立するこ とは重要である。

- 保育士との応答的なやりとりのなかで、「上手に食べたね」「おいしかったね」と共感されながら 食べられるようになっていく。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | ○ | ○ | × | ○ |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | × |

| 5 | × | × | × | × |

正解を見る

2

【問18】

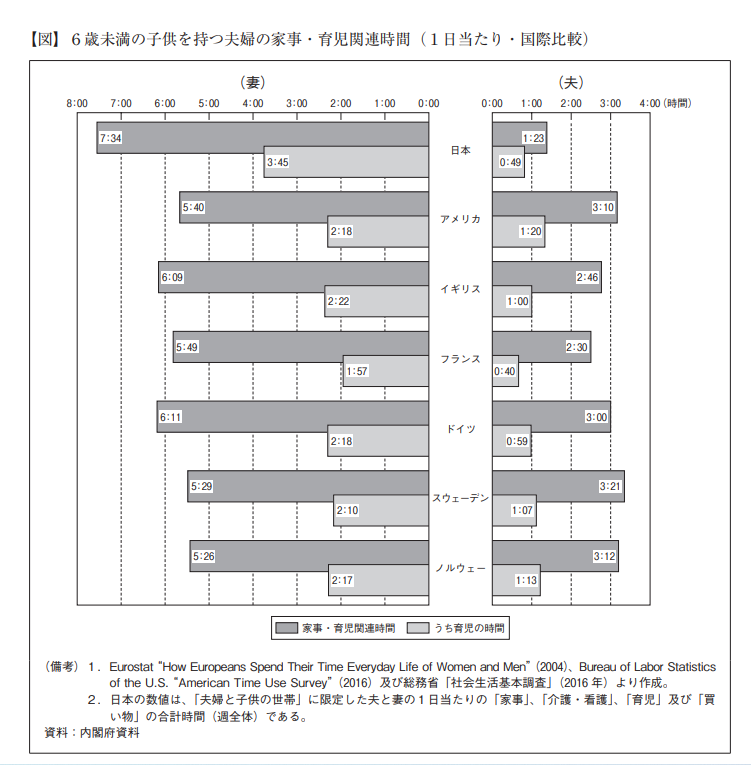

次の【図】は、「少子化対策白書(平成 30 年版)」(内閣府)における、「6歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間(1日当たり・国際比較)」である。以下の【設問】に答えなさい。

【設問】

次のA~Dのうち、【図】を説明する文として適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正 しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 日本の夫の家事・育児関連時間は1日あたり 83 分であり、図中7か国の中で最も低い水準であ るが、そのうち育児の時間の占める割合は最も多い。

- 妻と夫の育児の時間の合計が、一番長いのは日本であり、一番短いのはスウェーデンである。

- 妻と夫の家事・育児関連時間の合計が、一番長いのは日本であり、次に長いのはドイツである。

- 夫の育児の時間が最も長いのは、アメリカである。妻の育児の時間が最も長いのは、日本である。

(組み合わせ)

| A | B | C | D | |

| 1 | ○ | ○ | × | × |

| 2 | ○ | × | ○ | × |

| 3 | ○ | × | × | ○ |

| 4 | × | ○ | ○ | ○ |

| 5 | × | ○ | × | ○ |

正解を見る

3